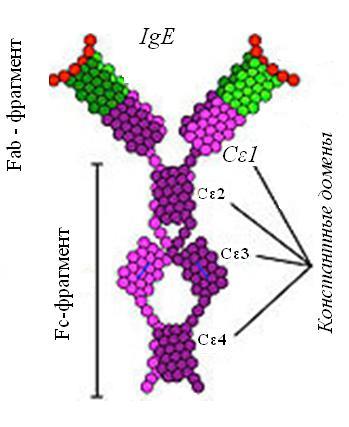

Основная физиологическая функция IgE (рис.1) – иммунитет против паразитов (паразитические черви), малярийного плазмодия, некоторых простейших. При патологии IgE играет существенную роль в развитии реакции гиперчувствительности типа I, которая проявляет различными аллергическими заболеваниями (аллергическая астма, аллергический ринит, пищевая аллергия, некоторые типы хронической крапивницы и атопического дерматита. IgE принадлежит ключевая роль в анафилактических реакциях на определенные препараты, укусы пчел и антигены конкретных препаратов, используемых в десенсибилизации при иммунотерапии аллергии.

Основная физиологическая функция IgE (рис.1) – иммунитет против паразитов (паразитические черви), малярийного плазмодия, некоторых простейших. При патологии IgE играет существенную роль в развитии реакции гиперчувствительности типа I, которая проявляет различными аллергическими заболеваниями (аллергическая астма, аллергический ринит, пищевая аллергия, некоторые типы хронической крапивницы и атопического дерматита. IgE принадлежит ключевая роль в анафилактических реакциях на определенные препараты, укусы пчел и антигены конкретных препаратов, используемых в десенсибилизации при иммунотерапии аллергии.

Несмотря на то, что в сыворотке крови здорового человека (не аллергика) содержание IgE наименьшее – 0,05% от суммарной концентрации всех иммуноглобулинов, IgE способен запускать самые мощные воспалительные реакции.

Физиологические и патологические реакции инициируются IgE путем связывания его с FcεR (читается как эпсилон эф ц-рецептор). Этот тип рецепторов найден на поверхности

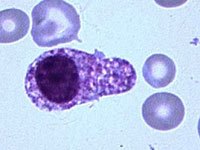

| тучных клеток |  |

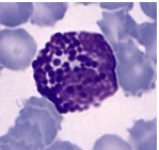

| базофилов |  |

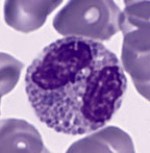

| эозинофилов |  |

| моноцитов |  |

| макрофагов |  |

| дендритных клеток |  |

| В-лимфоцитов |  |

| Схема строения В-лимфоцита |  |

| тромбоцитов |  |

| Тромбоцит при электронной микроскопии |  |

Охарактеризовано два типа рецепторов Fcε:

- FcεRI (тип I Fcε рецептора), высокое сродство (высокая аффинность) рецептора к IgE и

- FcεRII (тип II Fcε рецептора), также известный как CD23, с низким сродством к IgE.

Регуляция синтеза IgE, как полагают, осуществляется на уровне контроля дифференцировки В-клеток в плазматические клетки, при участии FcεRII с низким сродством. В-лимфоциты, экспрессирующие FcεRII, способны представлять антиген T хелперам 2, цитокины которых переключают в В-лимфоцитах синтез антител на класс IgE.

Важно, новое!

Использование высокочувствительных методов анализа позволило доказать, что IgE переносятся через плаценту от матери к плоду! Циркулируют у новорожденного до 6 месяцев у ребенка, мать которого страдает аллергией, и у неё повышен синтез общих IgE.